"معايير الصين 2035" : هل تشعل الحرب الباردة التكنولوجية؟ (2/2)

"معايير الصين 2035" : هل تشعل الحرب الباردة التكنولوجية؟ (2/2)

-

كتب ياسر هلال

كتب ياسر هلال

بلغت العلاقات الأميركية الصينية درجة عالية من تضارب المصالح، ما ينذر بتحول التنافس بينهما إلى حرب باردة في بعض المجالات بخاصة في المجالين التكنولوجي والمالي.

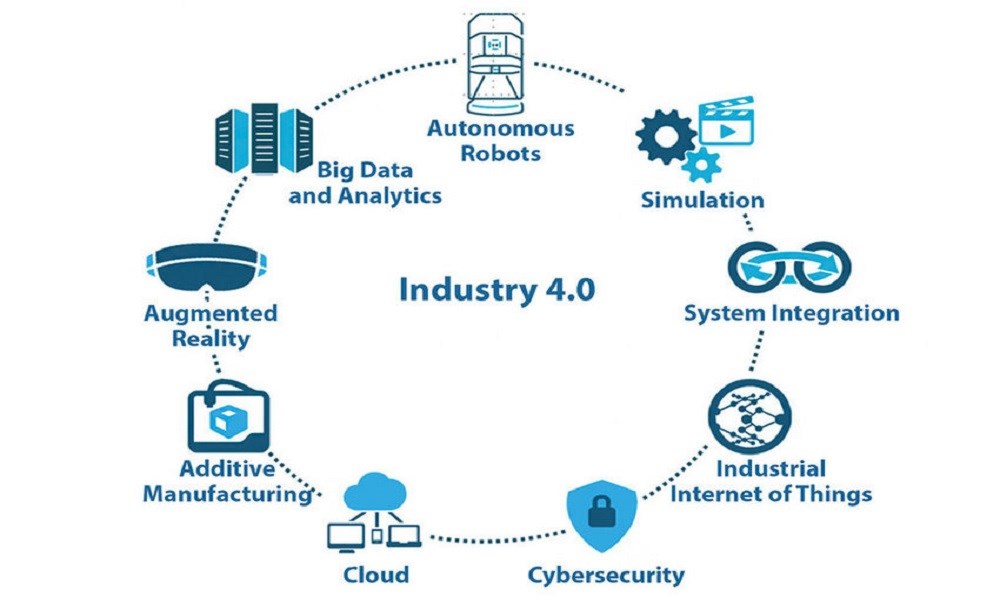

"أولاً ـ الاقتصاد والأعمال" يطرح هذه القضية من خلال سؤالين ويحاول الإجابة عليهما في حلقتين متتاليتين، حيث تناولت الحلقة الأولى الإختراقات الصينية المتتالية لمواقع قوة أميركا بخاصة في المجالين المالي والتكنولوجي وكان آخرها وأخطرها إعلان استراتيجية "معايير الصين 2035" المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. سنحاول في الحلقة الثانية، الإجابة على السؤال الثاني وهو:

هل تكون الدولة العميقة في أميركا قد "أسقطت" ترامب الذي فشل بمواجهة الصين، ونجح بعزل أميركا واستعداء حلفائها، ليتولى بايدن لململة الجراح وإعادة بناء قوة أميركا وتحالفاتها، استعداداً لتصعيد المنافسة مع الصين وليصبح الخيار بين "حرب فاترة" في الفضاء الرقمي الذي بات جاهزاً للتقسيم أو حتى "البلقنة"، وبين حرب باردة في مجالات أخرى يتم فيها الحفاظ على قدر من التعاون والتنسيق بين القوتين.

"معايير الصين 2035": هل تشعل الحرب الباردة التكنولوجية؟ (1/2)

العصا بدل الجزرة

في الوقت الذي كانت فيه الصين تعزز عناصر قوتها بمواجهة أميركا في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداء العالمية والتكنولوجيا الخ.. كانت السياسة الأميركية تجاه الصين تقوم على التقارب والتفاهم معها حتى في المجال التكنولوجي، ولا ننسى الاتفاقية التي وقعها باراك أوباما مع الرئيس الصيني شين جين بينغ في مجال تكنولوجيا المعلومات في العام 2015، والتي تنكرت لها الصين قبل أن يجف حبرها. ولكن هذه المقاربة تغيرت تماماً مع انتخاب دونالد ترامب (أو تم انتخابه لتغييرها لا فرق)، حيث تصاعدت سياسة المواجهة مع الصين تدريجياً مع استبدال سياسة التفاهم باستراتيجية "فك الارتباط"، ونستشهد على ذلك بسلسلة من السياسات والإجراءات مثل الحروب التجارية، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين وعلى 24 شركة مملوكة للدولة من بينها شركة هواوي، تعزيز القوة العسكرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي، منع تصدير أشباه المواصلات إلى الشركات الصينية، إضافة إلى منع المستثمرين الأميركيين من تملك أسهم ثلاث شركات اتصالات صينية، وإمهال من يملك أي أسهم حتى نوفمبر 2021 لبيعها، وهو قرار سيتبناه بايدن كما قالت الناطقة بإسم الخارجية الأميركية، مؤكدة التزامه"بوقف الانتهاكات الاقتصادية الصينية بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا"، وهو التوجه ذاته الذي أكده وزير الخارجية أنطوني بلينكن خلال جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، إذ قال إن الرئيس ترامب "كان محقاً في اعتماد نهج أكثر حزماً تجاه الصين".

أميركا وتحديات مواجهة الصين

اعتبرت مجلة فورين بوليسي في مقال بالغ الأهمية أن اكتساب اي دولة صفة "الدولة العظمى" أو الاحتفاظ بها، يستند إلى ثلاثة عوامل هي: قوتها الداخلية اي النظم السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والصحية والتقنية الخ.. الثاني؛ قوتها الخارجية ممثلة بقدرتها على بسط نفوذها استناداً إلى قوتها الداخلية، والثالث هو قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث الدولية وحشد التأييد العالمي لحلها ومواجهتها. ويبدو واضحاً ان أميركا تعاني ترهلاً وتراجعاً في المكونات الثلاثة، وكانت جائحة كورونا هي المثال الساطع على ذلك، في حين كانت الصين في المقابل تراكم الانجازات على المستويات الثلاثة.

وعليه، فإن أميركا في عهد بايدن ستواجه "معضلة" استعادة عناصر قوتها في المجالات الثلاثة، وبغض النظر عن اختلاف التوجهات والرؤى، فهناك شبه إجماع على أن أبرز التحديات هي ما يلي:

ترتيب البيت الداخلي

هناك اتفاق عام على ضرورة "ترتيب البيت الأميركي" الذي بدأ يتداعى، تحت وطأة أزمة الثقة بين مكوناته العرقية والطبقية والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأخيراً الصحية، وأن الوصفة الناجعة للمواجهة مع الصين هي استعادة أميركا لعناصر قوتها وليس إضعاف الصين. ولخص ذلك المرشح الرئاسي أندرو يانغ بقوله "إن صعود الصين لا يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، طالما نحن أقوياء في الداخل".

وفي السياق ذاته، شدد تقرير لـ "تشاتام هاوس" على مسألتين يجب على إدارة جون بايدن معالجتهما الأولى إصلاح الديمقراطية الأميركية التي تعرضت لانتهاكات خطيرة طوال فترة رئاسة ترامب، ما يسهم في استعادة مصداقية أميركا كمدافع عن قيم الديمقراطية والعدالة عالمياً بمواجهة الصين "الشيوعية" التي اتهمها نائب الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وونر بأنها "ستستخدم معايير وبروتوكولات البنية التكنولوجية لفرض مبادئ متعارضة مع حرية الرأي واحترام حقوق الإنسان لصالح قيم تعزز نفوذ الحزب الشيوعي الصيني"، والمسألة الثانية تطوير سياسات سليمة لتأمين العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الأميركي الطبقية والعرقية كافة.

حشد التأييد المحلي

سؤال كبير ينتظر إدارة بايدن وهو: هل هناك توافق من قبل الشعب الأميركي ومن قبل حلفاء أميركا على مواجهة الصين وإشعال حرب باردة معها. الجواب يحتاج إلى التروي. فقد أظهر استطلاع جدير بالتوقف عند نتائجه؛ أجري في العام 2019، ان نحو 42 في المئة فقط من الأميركيين يرون ان الصين تشكل "تهديداً" وهي النسبة ذاتها تقريباً التي كانت في العام 1990، ولكن في المقابل هناك 70 في المئة يرون ضرورة إقامة "علاقات صداقة وتعاون" وهي ضعف نسبة العام 1990.

إعادة بناء التحالفات

ينطبق ما سبق على حلفاء أميركا، فقلة منهم تؤيد مواجهة مع الصين وحرب باردة معها خصوصاً بعد النتائج الكارثية على هذه الدول وليس على الصين للحروب التجارية التي خاضها ترامب. وهناك تخوف من أن تؤدي محاولة واشنطن لفك الارتباط مع الصين وحصرها داخل "سورها العظيم"، إلى عزل أميركا حتى عن حلفائها التقليديين في آسيا وأوروبا، بخاصة اذا استمرت بسياسة إدارة الظهر لهم وباعتماد سياسة الحواجز التجارية. ويرى بعض الحلفاء ان أميركا لا تعرف جيداً "العدو الصيني". فالصين الشيوعية ليست الاتحاد السوفياتي، بل هي مكون رئيسي في النظام الرأسمالي العالمي، وتساهم بشكل واضح في النمو وخلق فرص العمل في جميع أنحاء العالم، وتساعد في معالجة التهديدات المشتركة مثل تغير المناخ، والأوبئة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. فهذا "العدو" يقدم مزيجاً مربكاً من الفوائد الواضحة مقابل مخاطر محتملة. وقد عبّر بقدر كبير من الدقة والإيجاز عن ذلك الباحث الصيني وو شينبو بقوله إن "الصين لا تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، ولكنها تهدد الهيمنة الأميركية، وتسعى لمشاركتها في قيادة العالم". أما بول هير وهو زميل أول غير مقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، فاعتبر ان الصين لا تسعى إلى الهيمنة، لأنها غير قادرة على ذلك أولاً، وثانياً لأن الهيمنة غير ضرورية لتأمين مصالحها. والقادة الصينيون يروجون علانية لنظام عالمي متعدد الاقطاب، اي انتزاع اعتراف دولي بنموذج الحكم والتنمية الصيني وليس فرضه على الدول الأخرى.

الرد الأميركي: مزيج من التنافس والحرب

بعيداً عن التكهنات والأحكام المطلقة حول مسار العلاقة المعقدة والمتشابكة بين أميركا والصين والتي لا مكان فيها للأبيض أو الأسود، فالمرجح ان تعتمد أميركا مزيجاً من السياسات يتراوح بين المواجهة الشاملة "حرب باردة أو فاترة" وتقسيم العالم إلى معسكرين في بعض المجالات، وبين التنافس والتعاون في مجالات أخرى مثل الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما يمثل مقاربة موضوعية لهذه العلاقة كما يعكس تنوع وتضارب الآراء داخل أميركا ومع حلفائها. وقد بدأت بالفعل تتصاعد الأصوات الأميركية المحذرة من مخاطر الحرب الباردة، وكان آخرها تحذير هنري كيسنجر من "مغبة نقل سباق التكنولوجيا وصناعات المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي بين أميركا والصين من ميدان التنافس إلى ميدان الصراع المدمر"، ولاقاه في ذلك السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز بقوله، "يجب بناء العلاقة مع الصين تقوم على ثلاثة أعمدة هي التعايش، التعاون والمنافسة،" والاتجاه بدلاً من القطيعة مع الصين إلى حماية الابتكارات والتقنيات الأكثر تقدماً وحساسية من خلال بناء "سياج مرتفع حول ساحة صغيرة"، على حدّ تعبيره.

لم يحن وقت الاحتفال بالنصر

مع كل المعارك المهمة التي ربحتها الصين، فمن المبكر التفكير بالاحتفال بالنصر، فالحرب لا تزال في بداياتها، كما إن أميركا وحلفاءها لا يزالون يمتلكون الريادة والسيطرة في مجال التكنولوجيا ووضع معاييرها، مستندين في ذلك إلى وجود عدد كبير من الشركات الضخمة والخبرات المتراكمة في وضع المعايير وقواعد انتاجها واعتمادها في جميع المجالات التقنية. وعلى الرغم من نجاح بعض الشركات الصينية في الارتقاء من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني لتصبح مصممة وصانعة، فإنها لا تزال بحاجة إلى زيادة كبيرة في عدد هذه الشركات، أو كما يقال تحتاج إلى استنساخ شركة مثل هواوي مرات عدة.

في المحصلة قد لا يكون هناك منتصر واحد يفرض سيطرته المطلقة... فالحرب لا تزال في بداياتها.

الأكثر قراءة

-

رابطة "الإمارات للفرانشايز" تحصل على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز

-

بلتون القابضة تعلن عن نتائج المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال

-

"إعمار للتطوير" الإماراتية: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.7 مليار درهم عن 2024

-

"FDA" الأميركية تعتمد أول علاج لفرط الشهية لدى مرضى متلازمة "برادر-ويلي"

-

السعودية: الصادرات السلعية ترتفع 2.4%